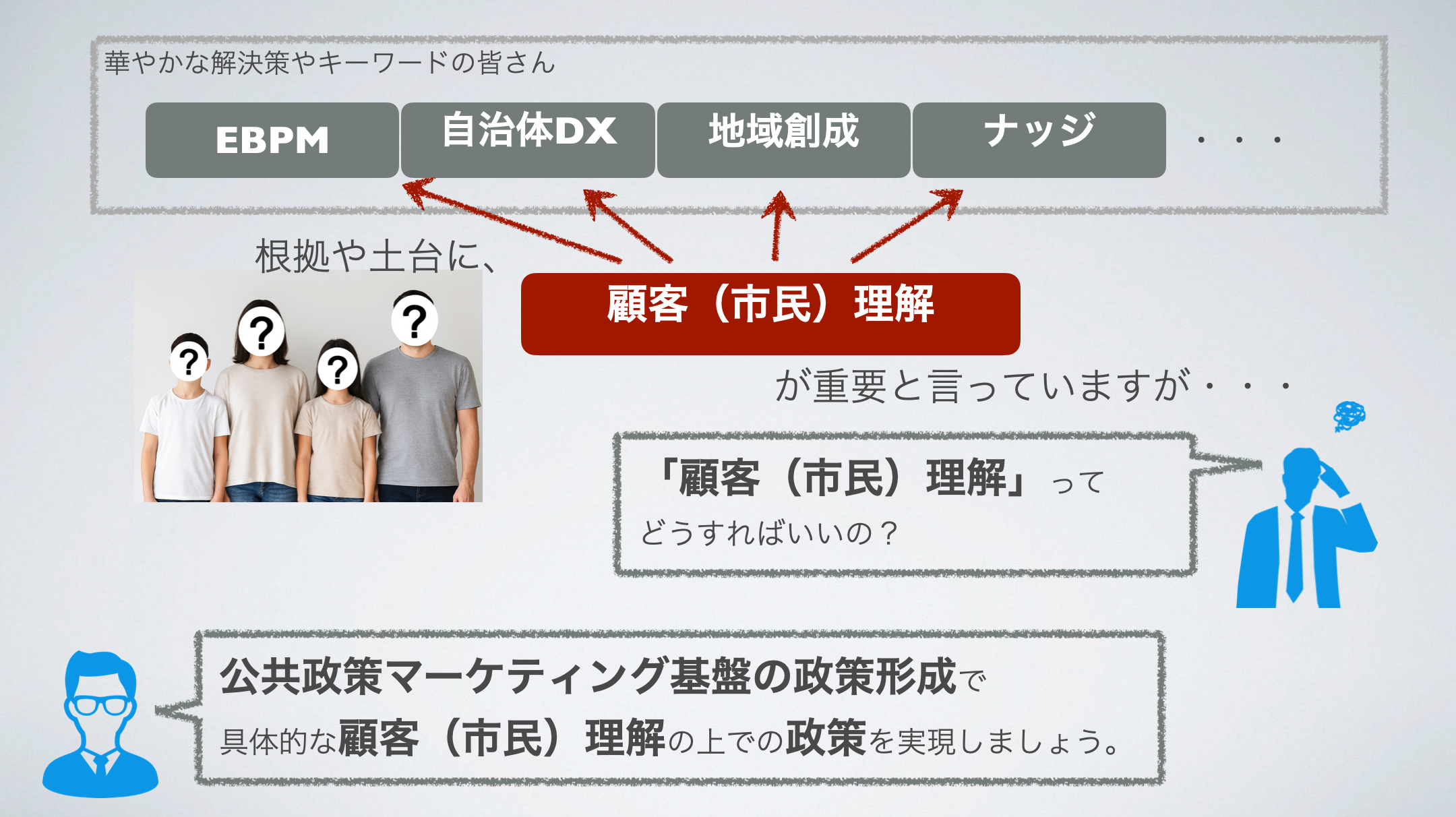

EBPM、DX、ナッジ、生成AIなど「流行りの横文字パッケージ」の矢継ぎ早投入で自治体の現場は混乱しています。

それを入れたら「一挙解決」なのか?

EBPM、DX、ナッジ、生成AIなどなどトレンドです。もちろん素晴らしい知見や技術が多くあり、地域創成や活性化、そして魅力づくりに寄与するものであればどんどん活用すべきです。

しかし、現状を見れば次から次へと「これこそが解決策」のように煽り立てる人たちも多く(自治体DXはその典型でした)、自治体全体の戦略すなわち政策としてはどうだったのでしょうか? 小手先が少し変わった程度でしょうか?

それを入れたら「一挙解決」のような単純な話ではないのです。

どのパッケージも「顧客理解」「顧客満足」を強調するが‥

EBPM、DX、ナッジ、などなど様々な知見が出てきますが、共通していることは「顧客(市民)理解」です。

しかし、この「顧客(市民)理解」。言葉では容易いですが、極めて難しい内容なのです。

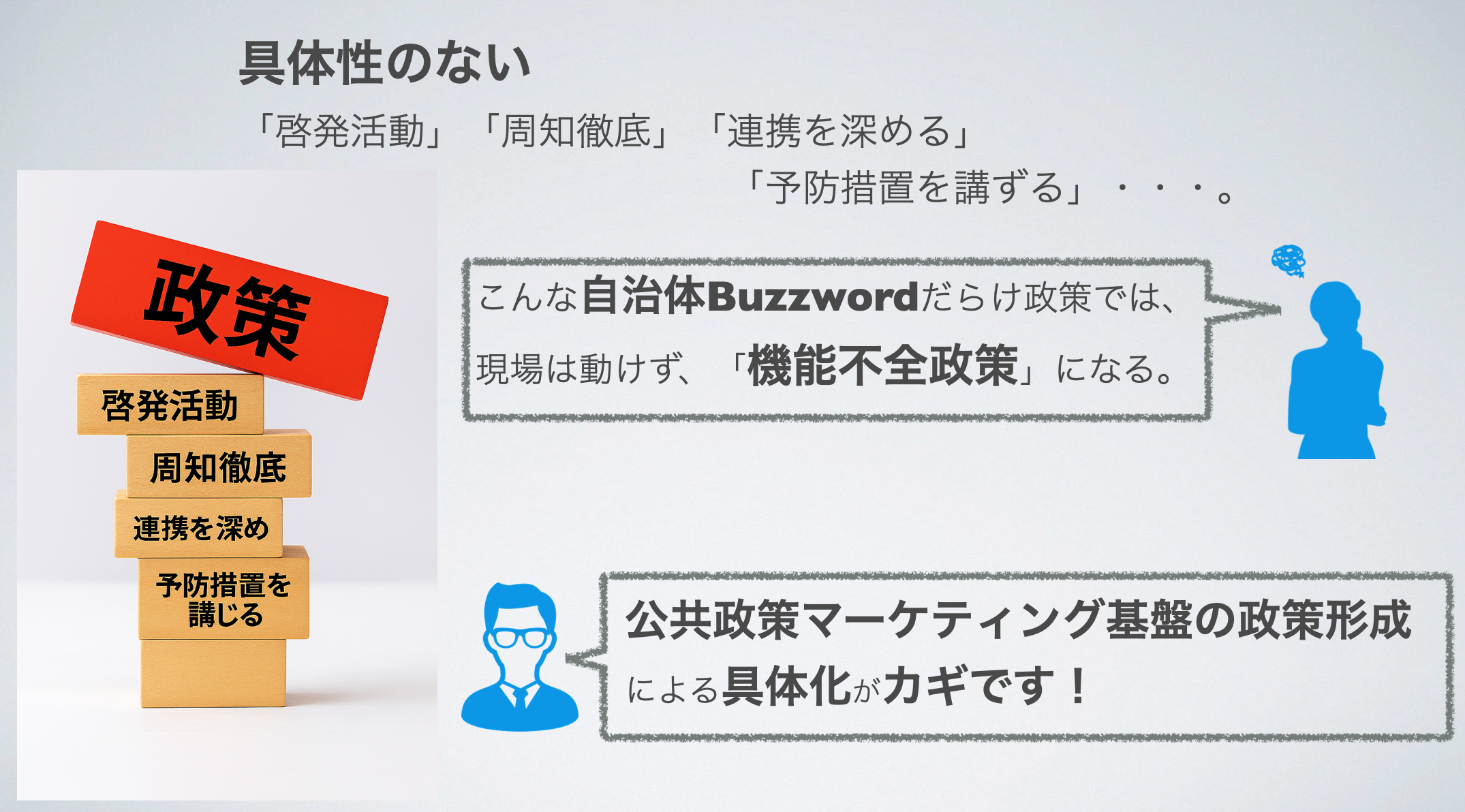

「啓発活動」をし「周知徹底」、「連携を深め」「予防措置を講ずる」のだよ!・・・具体性のない「自治体Buzzwordの蔓延」で、多くの自治体で政策は機能不全。

「自治体Buzzword」の蔓延が政策機能不全を誘発している

EBPM、DX、ナッジ、生成AIの活用などそれらを統合する思考は何でしょう。言わずと知れた政策です。

ところがこの「政策」という言葉、大きな概念的な言葉で時と場合により定義も違い、みんな一応わかるけれど具体性のない所謂「Buzzword」です。

さらに自治体にはこのような「Buzzword」が蔓延しており、それが具体化の思考の障害になっていると感じます。私たちはそれらを「自治体4大Buzzword」として注意喚起しています。

この「自治体4大Buzzword」とは「啓発活動」「周知徹底」「連携を深める」「予防措置を講ずる」の4つです。

残念ながら多くの自治体で政策は機能不全

この「自治体4大Buzzword」使うなということではありません。必要に応じて使うべきです。ただし、使った以上は具体性やHowを考えてね、ということです。

とりあえず「周知徹底」で「連携を深めれば」と書いておけば、なんかそれっぽいよね、の様に無責任に思考停止の上で誤魔化した使い方はなおさら政策形成を機能不全に追い込みます。

そしてガントチャートとのセットで機能不全の土台は仕上がります。(ガントチャート自体が悪いのではありません。使い方がまずいのです。)

よく目にするのは、ガントチャートの縦軸にタスクとして自治体4大Buzzwordが並び、横軸は初年度から最終年度まであって、それぞれの自治体4大Buzzwordに対して無造作に初年度から最終年度までの矢印が並ぶものです。

「計画立てた感」なのでしょうが、思考停止、具体的に考えることを放棄したのかもしれません。

「顧客理解」の具体的手段を知らないと、「流行りの横文字パッケージ」も機能しません。

「顧客理解」と、言うのは簡単。具体的にどうすればいい?

EBPM、DX、ナッジ、いずれも顧客理解は大切と強調しています。

自治体DXにおいては、その先の「顧客体験(CX:Customer Experience)を向上させる」も目的の一つとなっています。CEなのに、わざわざ「X」を使用しなくとも良さそうなものですが。

また、EBPMも根拠をどこに求めるかにより若干違いがありますが、顧客理解を外して根拠にはなり得ません。

では具体的に「顧客(市民)理解」はどうすればいいのでしょうか?

EBPM、DX、ナッジなどの論調を見ると「顧客理解は大切だよね」までは出てくるのですが、その先はあまりない様です。

当然と言えば当然かもしれません。

EBPMも自治体DXもその多くは「供給サイド(作り手)の理屈」だからです。

「供給サイド(作り手)の理屈」とバランスを取り対峙できるくらいの大きな思考、すなわち「需要サイド(使い手)の理屈」が必要なのです。

「需要(使い手)サイドの理屈」は、公共政策マーケティング

「顧客理解」の総合パッケージ

政策は作り手サイド、需要サイドの理屈です。顧客理解が大切と考えるならば、需要サイド、使い手の理屈を理解し具体的な方策を構築しなければうまくいかないことは明らかです。

今の自治体の政策形成の閉塞感、機能不全を解消するための有効な方法は「顧客(市民)理解」を強化し、需要サイドの理屈を供給サイドの理屈と同じくらいに強化させることにあります。

政策形成と対峙できるパッケージは公共政策マーケティング

「供給サイド(作り手)の理屈」に対峙できるくらいの大きな思考、すなわち「需要サイド(作り手)の理屈」の統合された思考、戦略の枠組みが公共政策マーケティングです。

を知るC-1024x683.png)

「供給(自治体)サイド」と「需要(顧客)サイド」のバランスを取るために、公共政策マーケティング基盤の政策形成を。

「政策形成」には顧客理解の概念が希薄です。

政策形成はどう構築してどう運用するかという供給側の理屈が色濃く反映されています。顧客(市民)が飢えていた時代であれば、為政者、行政サイドが信ずる良い未来、国民市民の幸福を実現する、それだけ考えれば良かったかもしれません。

しかし現在は顧客(市民)はお腹いっぱいなのです。また、多様です。為政者、行政サイドが信ずる良い未来、国民市民の幸福は、豊かな実際の国民、市民像とずれているのかもしれません。

需要者サイドの「顧客理解」「顧客満足」を具現化するために公共政策マーケティングが必要。

需要サイド、使い手の理屈を統合的に理解し、構築するための政策形成に匹敵する思考が必要です。でなければEBPM、ナッジ、自治体DXはまたも流行り廃りの名前だけで終わることになるでしょう。