「供給(作り手)サイドの理屈」は、政策。

政策、みんな知ってるけど具体的に捉えづらいこの曖昧な言葉。

自治体職員はもとより顧客(市民)の多くは知っている「政策」という言葉。でもかなり曖昧な言葉です。

曖昧な言葉で尚且つ大きな概念ですので、はっきり定義づけしないと議論が収束しないのは自明です。

政策という言葉を聞いたり読んだりした場合、それは次のどちらなのかまず確認することを私たちはお勧めしています。

それは、1)方針、方向性、価値基準としての政策。今一つは、2)構造物としての政策。

具体的な構造物としての政策。だから「形成」できる。

1)は政治家の仕事です。自治体の職員は2)が中心ですね。構造物ですので、具体的なパーツが必要です。

特に形成まで付くと、具体的なパーツをイメージします。もちろん曖昧な「概念形成」「人格形成」という使い方もあります。ただ、カントやフッサールのような認識論的立場では、「概念」は経験や直観を通じて構成されるものとされます。 この「構成(constitution)」という語が、日本語訳では「形成」とされることが多いようです。

私たちは政策の議論においては主に「何が、どうして、どうなっているのか?」を示す構造的意味合いで「形成」を使うことにします。

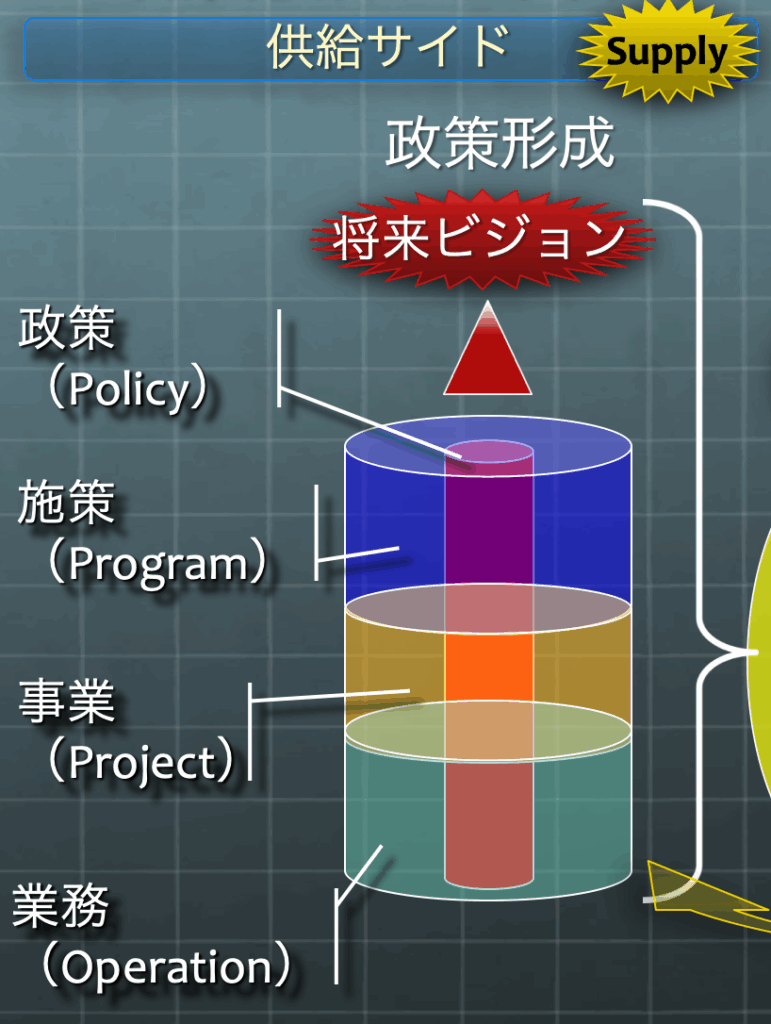

具体的な構造物としての政策の理解:「政策3色ちくわの図」。

さて、具体的な構造物として考えた政策はいろいろな要素で成り立ちますが、私たちはシンプルに把握するために「政策3色ちくわの図」で考えます。

3色ちくわはあったら気持ち悪いかもしれませんが、イメージとして図のようになります。

「政策3色ちくわの図」の中心は空洞です。ただ、何もないのではなく、目に見えない「方針、価値基準」が存在しています。ここが前述の1)にあたる政策(Policy)です。

そしてそこから覗いてみれば何が見えなければならないかと言うと、その自治体の将来ビジョンが見えなければなりません。自治体の将来ビジョンの確立は政治家の責任ですが、自治体の職員もサポートせねばなりません。

「政策3色ちくわの図」の縦方向ですが、これは上に行けば行くほど抽象度が高く、下に行けば行くほど抽象度が低い、すなわち具体的になります。

自治体や政府によりいろいろな名前が付きますが、一般的には抽象度が高い順番に施策(Program)、事業(Project)、業務(Operation)となります。

政策が「顧客理解」をしなくても良かった、古き時代

為政者や行政が己の信ずる将来ビジョンとそこに至る道を示し、強力なリーダーシップで実現していい時代がありました。すなわち供給サイドの理屈でことを進めていけばいい時代です。しかしそれは過去です。

地域住民や訪問者、すなわち顧客(市民)が現在のように多様化し、価値観がかなり違い、物質的な豊かさの時代では通用しません。彼らの理解が重要なのです。ここを補強し供給サイドの理屈に匹敵するバランスを取るための大きな統合パッケージが必要な時代なのです。

「需要(使い手)サイドの理屈」は、公共政策マーケティング。

マーケティングを単なる「客寄せ手法」としか認識していない

前述した顧客(市民)理解を促し補強し、供給サイドの理屈に匹敵するバランスを取るための大きな統合パッケージ、それが公共政策マーケティングであると私たちは主張します。

ただ残念なことに、「マーケティング」と聞けば多くの自治体職員や専門家に至るまで「地域特産品を売る手法」かせいぜい「地域のイベント作成方法」ぐらいの認識の方も多いのが事実です。

公共政策マーケティングは政策にバランスとして対峙できる政策と同等もしくはそれ以上のパッケージです。

公共政策マーケティングの戦略

ここでは簡単に公共政策マーケティングを戦略と戦術に分けて解説します。

公共政策マーケティングの戦略としてSTPがあります。これは、S(市場の細分化:Segmentation)、T(目標顧客のターゲティング:Targeting)、P(市場での認識のポジション:Positioning)の三つのコンセプトです。

詳細は別コンテンツで解説しますが、S(市場の細分化:Segmentation)でどのような県民、市民がいるのかを注目すべき政策や行政サービスで認識する必要があります。「全市民」「オール沖縄(意味は違いますが、)」などと言っていては顧客(市民)理解には程遠いのです。

「政策形成」の知見の中にはこのような顧客(市民)理解の総合的知見がないように見えます。

T(目標顧客のターゲティング:Targeting)ではSで認識した顧客(市民)集団のどこを選ぶかの決定です。

私たちの主張する事業の三つのタイプ分け(事業OSと二つの事業アプリ)において、事業OSにおいては差別があってはいけません。ただ受け手の顧客(市民)特徴の区別は必要で、そうしないと適切な行政サービス提供に繋がらないのです。

二つの事業アプリにおいては、自分の自治体の強みや特徴を活かす組み合わせの選定が必要です。

P(市場での認識のポジション:Positioning)は公共政策マーケティングの醍醐味です。顧客(市民)や訪問者から見て彼らの心の中の位置付けを位置付けを創り出す事にあります。同じ歴史ある観光地、京都と奈良。何が違うのですか?これに積極的に提案するのが戦略ポジショニングとなります。

公共政策マーケティングの戦術

STPの内容をより具現化するための総合的パッケージが公共政策マーケティングの戦術です。具体的にはマーケティング・ミックス(Marketing Mix)としてまとめられることが多いです。

マーケティング・ミックスには4Pや4Cがありますが、自治体の職員の方々は基本の4Pの把握からスタートで問題ありません。4Pとは4つのPの意味合いで、Product、Price、 Place、 Promotion/Communicationです。最後のPromotionだけは少し意味が狭くなるのでCommunicationを併記しています。

これら4つのPをコネコネ混ぜ合わせて(Mix)して顧客(市民)に対して最適化する活動です。

こう言った具体的な顧客(市民)へのアプローチ方法を総合的に持ち得ない自治体が多いのです。

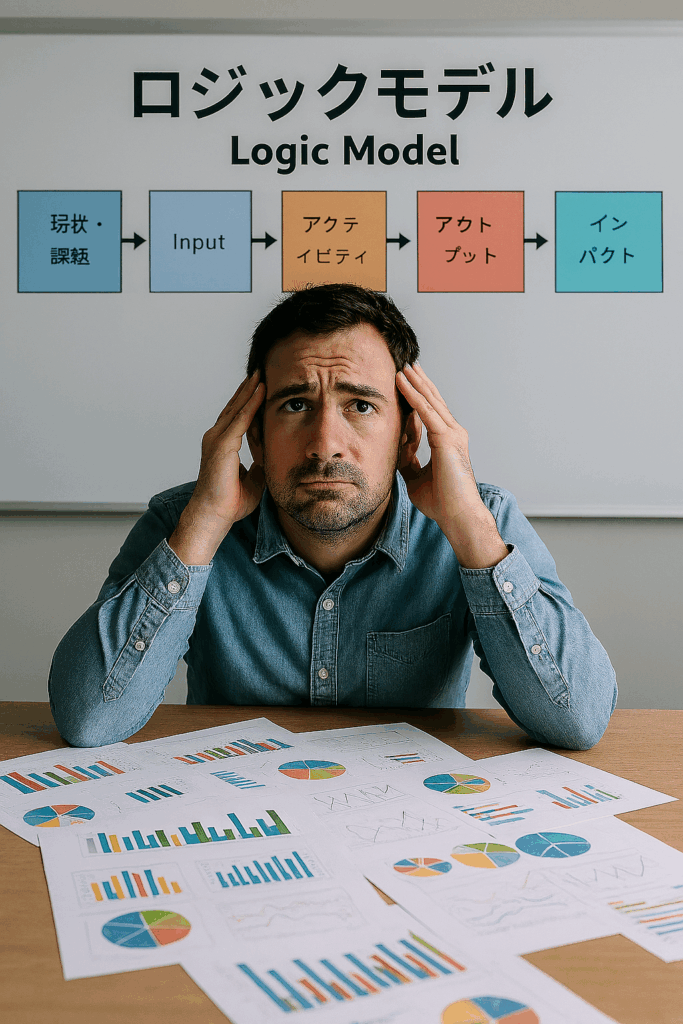

公共政策マーケティングの基盤がないとEBPMで何を根拠として測るのかもわからない。

唐突に挿入される「市民ニーズ調査アンケート」では、わからない市民。

今流行りのEBPMは政策、すなわち供給サイドの理屈です。

何をどの様に計測しデータとして採用するかは、いつでもどんな場合でも悩ましいものですが、その計測の対象はほとんどが顧客(市民)の何かの心理的状況や行動にあると考えています。

ここでも顧客(市民)理解として需要サイド、すなわち公共政策マーケティング、もっと言えば公共政策マーケティング・リサーチが重要となります。

このような総合的なアプローチがないと、市民ニーズ調査だけ取り出して実施してもなかなか意思決定に繋げられるような根拠を得ることは難しいと言えます。詳しくはこちら。

以下のボタンはまだリンクがありません。しばらくお待ちください。