DX of Local Government

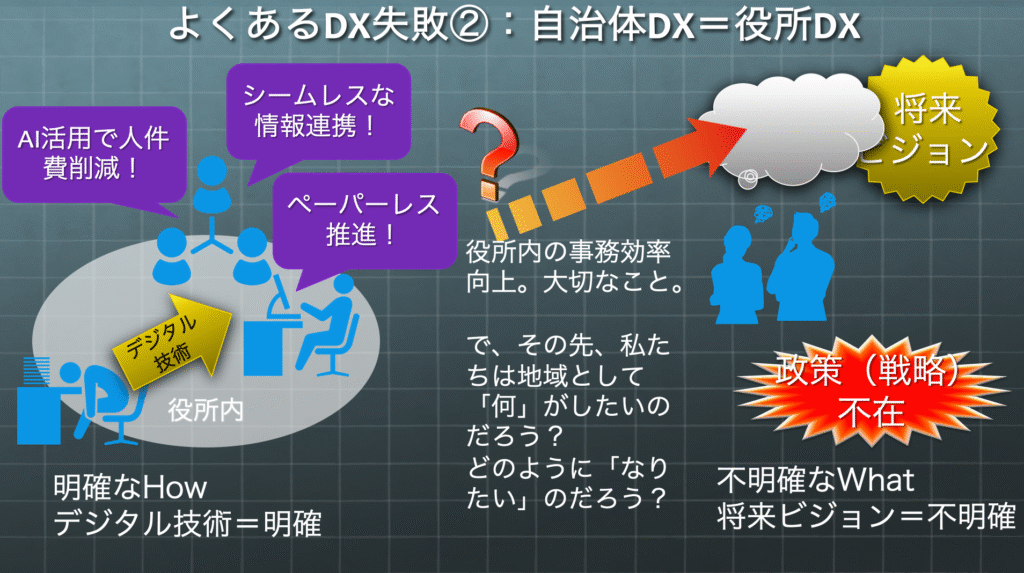

自治体DX=役所DX、ではないのです。

声高に語られる「自治体DX導入事例」。そのほとんどは「役所デジタル技術納品事例」です。

最近は沈静化してきましたが、web上で声高に語られる「自治体DX導入事例」。そのほとんどは「役所デジタル技術納品事例」です。

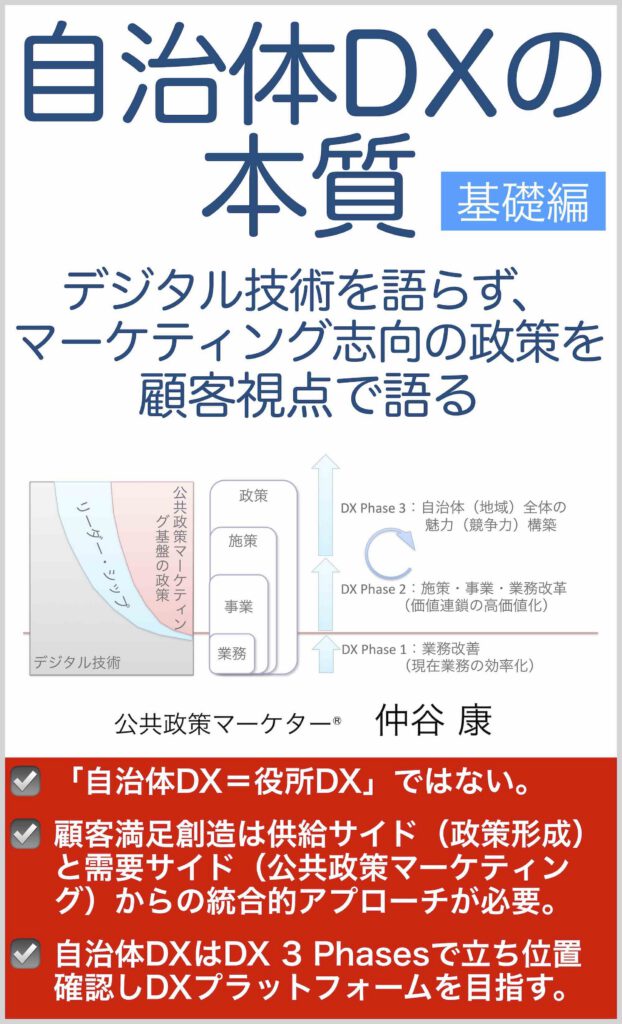

私たちの「自治体DXの3 Phases」で分けて言うならば、DX Phase 1:業務改善(現在業務の効率化)なのです。現在の仕事の効率化をデジタル技術でUPさせたのは良いことです。しかし、それはあくまでも役所の職員の仕事の効率化であり、自治体全体の政策で将来の魅力づくりを見据えた自治体DXではありません。

自治体DXとは、地域の魅力づくり(政策)のデジタル活用です。

自治体DXとは政策をデジタル活用により環境変化に対応して生き延びる方策の一つです。役所の業務改善は重要でこれが進のであれば良いことです。

しかしここがゴールではありません。

ゴールは魅力ある地域づくりです。

主体は、魅力ある地域づくり。それに従うのがデジタル技術。多くの自治体DXで主従関係が逆転しています。

目にみえるデジタル技術に心奪われ、本質を見落としている状態。

表をすぐに作成し、生成AIが瞬時に画像を作成してくれると「すごい!」「こんなことも出来るんだ」。そうです。デジタル技術で高速でなんでも出来てしまいそうに思い込んでしまいます。

また、見えやすいのでインパクトがあります。政治家は地元でドローンが飛んで何かしている映像を喜びます。

私たちは見えるものに目を奪われてしまいます。

「何ができるか?」ではありません。「何がしたいか?」です。

デジタル技術に目を奪われると「何ができる?」の質問になります。もちろんそこから色々な可能性を探ることも大切です。

しかし、今一番欠けているのは自治体として「何がしたいのか?」です。これが極めて希薄であり、自治体Buzzwordの増殖の温床となっています。

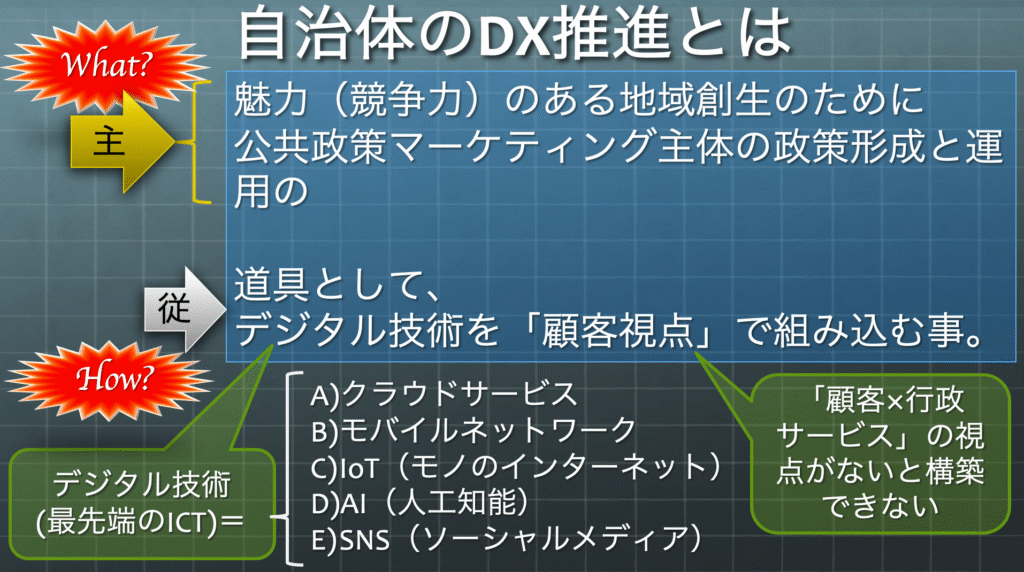

自治体DX。

魅力(競争力)のある地域創生のために公共政策マーケティング主体の政策形成と運用の道具として、デジタル技術を「顧客視点」で組み込む事。

私たちは自治体DXを以下の様に定義づけます。

魅力(競争力)のある地域創生のために

公共政策マーケティング主体の政策形成と運用の道具として、

デジタル技術を「顧客視点」で組み込む事。

主体はあくまで地域の魅力づくりの政策形成であり、その実現に必要であればデジタル技術を使用します。

決して、デジタル技術が主体ではないのです。

「顧客視点」は公共政策マーケティングで具体化する。

ここで強調すべきは「顧客視点」です。

多くの自治体DXの論者の方々は「顧客視点」を主張していますが、具体的にどうすればいいのでしょうか?実はこれが一番難しい事柄です。政策形成に対峙できるしっかりとした政策パッケージが必要です。

私たちは「公共政策マーケティング」で可能にしようとします。

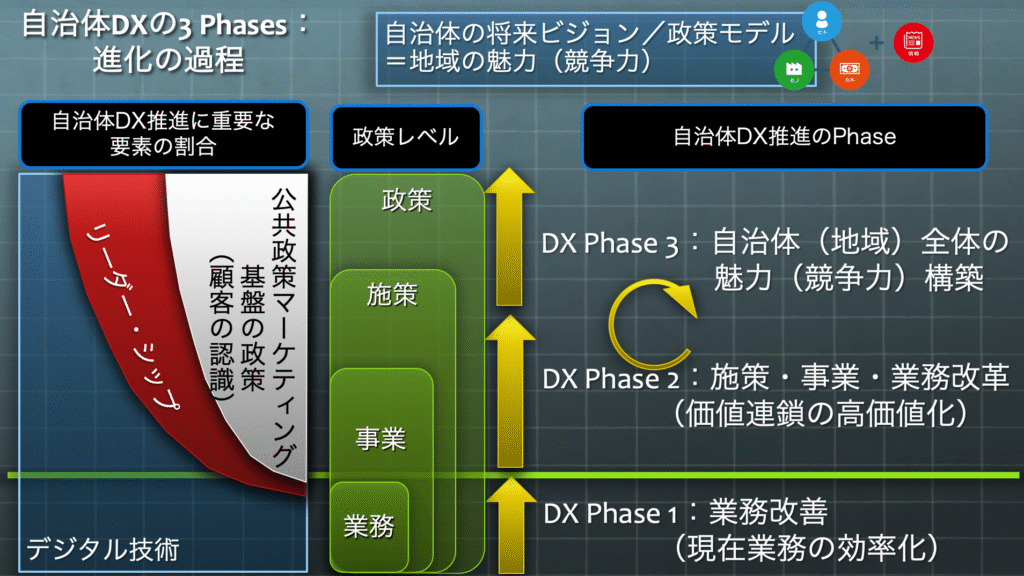

自分たちの立ち位置と目指すべき場所を把握する「自治体DXの3 Phases」

役所DXは「DX Phase 1:業務改善(現在業務の効率化)」です。

自治体DXの推進を「自治体DX 3 Phases」の3相に分け、自治体の現状と将来を把握する基本的枠組みとして考えます。

はじめに、「DX Phase 1:業務改善(現在業務の効率化)」です。

ここは役所の業務改善です。改善とは今ある業務の枠組み、仕事の流れ、その他のやり方は変えずに効率化を目指すものです。すなわち、いかに短時間でコストを抑え、少ない人数で実行するかです。

DX Phase 1:業務改善は、単純にデジタル技術を入れれば、それなりになる。

ここに対応するデジタル技術は“売るほど”ありますので、ベンダーおすすめのデジタル技術を購入すればOKです。

そして、今自治体DX導入事例とされているものの多くが、この「DX Phase 1:業務改善(現在業務の効率化)」です。

効率化は大切ですので、どんどん進めて欲しいものです。ただそこで終わりでいいのでしょうか?そこが目指すべき自治体の未来なのでしょうか?

大ジャンプが求められる「自治体DXのPhase 2と3」

DX Phase 2:施策・事業・業務改革(価値連鎖の高価値化)です。

次は「DX Phase 2:施策・事業・業務改革(価値連鎖の高価値化)」です。

ここは先ほどとは違って業務改革です。改革とは今ある業務の枠組み、仕事の流れ、その他のやり方、そして価値基準も見直し、組み換え、創造、削除を目指すものです。すなわち、新たな価値の創造になります。

挿入図ではDX Phase 1と2の間には緑色の線が描かれていますが、もし高さがあるとするなら障壁はかなり高く、大ジャンプが必要となります。

DX Phase 2 以上は、デジタル技術だけではなんともなりません。

ここで強調しておきたいのですが、DX Phase 2 以上は、デジタル技術だけではなんともなりません。別の二つの要素、すなわち「リーダー・シップ」と「公共政策マーケティング」の二つの要素が決定的に影響します。

リーダー・シップは、首長や議員などの政治家を指すのではありません。ここでのリーダー・シップは自治体職員のリーダーです。業務改革は創造的に現状変更を進めるのですから必ず抵抗勢力が内部に現れます。彼らを巻き込み、事態を進める人材が必要なのです。

もう一つの要素、公共政策マーケティングについては、こちら。

DX Phase 3:自治体(地域)全体の魅力(競争力)構築です。

そして、一番上位概念が「DX Phase 3:自治体(地域)全体の魅力(競争力)」です。

まさにここが、地域の魅力づくりの統合力であり、そのためのデジタル技術の活用となります。公共政策マーケティング基盤の政策形成を運用し、顧客(市民)価値や体験を高めるための総合力です。

地域の強みを活かすための、しっかりとした選択と集中です。

ここではデジタル技術は二の次、重要度は低くなります。なぜなら中心課題は自治体の魅力づくりで、自治体として「何がしたいのか」が求めるものであり、デジタル技術で「何ができるのか?」は些事なのです。

自治体DXの3 Phasesに基づく戦略と全体像

このページを徐々に拡充しますが全てを記述するのはなかなか難しいので、本としてまとめていますのでご参照ください。

Amazon Kindle版